峠 三吉

(1917~1953)

詩人。 1917年タイル製造などを手がける実業家の父の勤務地、大阪府豊能郡(現在の豊中市)に生まれ、生後まもなく父の故郷広島市に転居した。幼い頃から気管支の病気に苦しめられしばしば喀血、広島商業学校(現在の広島県立広島商業高校)在学時から詩作にいそしむ。 翠町の自宅で被爆。1949年若い詩人たちと「われらの詩の会」を結成、「われらの詩」を1953年まで発行。『原爆詩集』は生涯唯一の詩集。1953年3月10日国立広島療養所で手術を受けたが病状が悪化、14時間の苦闘のすえ手術台上で死去。36歳没。

峠三吉 主な作品

峠三吉 年譜

峠三吉 年譜

1917年

2月19日、父・嘉一、母・ステの第5子(三男)として、大阪府豊能郡(現在の豊中市)に生まれる。母は「『さんきち』では感じが軽い」と、「みつよし」と呼んだ。

生後間もなく、父の故郷である広島に移り、大手町に住む。

1923年

広島市大手町尋常高等小学校(後の大手町国民学校。1945年8月6日の原子爆弾投下により焼失し、再開されることなく廃止された。校地の跡地には記念碑が建立されている。)に入学。

1925年

この頃より文学を好む。3年のとき、若杉慧(昭和初期の作家。当時は教師であり、1年間大手町尋常高等小学校で教鞭をとった。)が担任となる。

1927年

母・ステ死去。享年44歳。

1930年

病気のため、1年遅れて広島県立広島商業学校(現在の広島県立広島商業高等学校)に入学。

この頃より、詩や俳句を作り始める。

1935年

広島県立広島商業学校卒業。

広島ガスに入社するが、発熱、喀血し、肺結核と診断される。療養生活を送る。

1936年

病床で詩、短歌、俳句をさかんに書きつぎ、新聞・雑誌に投稿する。

次兄・匡死去。享年22歳。

1937年

『俳句文学』の同人となり、左部赤城子に師事する。

1938年

『事変俳句川柳一万句集』に「戦捷の灯の濤について月をみず」の句が投稿入選。

長兄・一夫一家が満州に渡る。

1941年

左部赤城子が急死。以後、短歌、童話に情熱を傾ける。短歌は「言霊」主宰の岡本明に師事する。

1942年

長姉・嘉子の影響で、キリスト教の洗礼を受ける。

朝島雨之輔の指導を受け、詩や童話に移行。

1943年

病気は一進一退、仕事をしては発熱、喀血する状態を繰り返す。

長姉・嘉子の嫁いだ三戸家が翠町に移り、父とともに同居する。

「編隊機大落暉より帰りくる」の句が朝日新聞社賞を受ける。

1944年

次姉・千栄子の嫁いだ今井家(横浜市で「城南航器」経営)に父とともに移る。

1945年

5月29日、横浜空襲で「城南航器」が全焼。

6月、父とともに翠町の三戸家に同居。

8月6日、三戸家にて被爆(爆心より約3km)。ガラスの破片で負傷する。捜索と救助のため市内を歩いた結果、激しい下痢におそわれ、糸崎日赤療院に入院。

9月、退院。

10月、広島にて友人と露店の花屋「みどり洋花店」をはじめる。

この年、童話『百足競争』などを書く。

1946年

広島音楽連盟、広島青年文化連盟などの活動に参加。

広島青年文化連盟の機関紙『探求』(4月創刊)の編集発行人となり、7月には同連盟委員長に就任した。

8月、貸本屋「白楊書房」を開店(翌年3月まで)。

この頃、原田和子(のちの妻)と出会う。

この年、童話『虹』、小説『遠雷』を書く。

1947年

二・一ゼネスト支持倒閣国民大会への在広文化団体の結集に尽力する。

2月、広島県庁社会課に就職、憲法普及運動にたずさわる。

7月、児童雑誌『銀の鈴』に童話『百足競争』が掲載される。

童話『ドッジボール』、小説『鏡占い』などを書く。

12月、原田和子と結婚。

1948年

1月、『夕刊ひろしま』の生活の詩欄の選者となる。

県庁退職後、瀬戸内海文庫に入り、雑誌『ひろしま』編集長となる(8月退社)。

広島詩人協会の結成に参加、『地核』(6月創刊) の編集を担当。

11月、国立広島療養所へ入院。肺結核と診断されていた病気が気管支拡張症であると判明。

1949年

2月、新日本文学会に入る。

3月、広島県庁施設農協連に就職(6月退職)。

4月、喀血、病床の中、日本共産党に入党。

6月、日本製鋼所広島工場の首切り反対闘争に参加し、『怒りのうた』、『共闘の誓い』を発表する。

広島地方文学サークル協議会の指導相談約のかたわら、10月に「われらの詩の会」を結成し、代表となる。

1950年

1月、新日本文学会・詩委員会「新日本詩人」の全国編集委員に推される。

3月、深川宗俊とともに「反戦詩歌人集団」を結成し、『反戦詩歌集』第1集(5月)・第2集(8月)を発行する。

4月、父・嘉一死去。享年76歳。

丸木位里、赤松俊子作『原爆の図』三部作展を開く。

8月6日、非合法下の八・六平和大会に参加する。

11月、手術を受ける決意をし、国立広島療養所へ入院。療養所では、小説や詩のグループを作り、指導にあたった。

1951年

前年11月にアメリカ大統領・トルーマン(当時)が出した、朝鮮戦争での原爆使用を考慮中であるという声明を受け、『原爆詩集』を創作。

手術を4月に予定していたが、危険性が高いことがわかり、退院。

8月6日にむけ、『原爆詩集』が四國五郎装丁、孔版印刷で500部刷られ、「ベルリン全世界青年学生平和祭」に参加芸術作品として送られた。

1952年

3月、新日本文学全国大会出席のため上京中、列車内で喀血。静岡日赤病院に入院。

6月、『原爆詩集』(青木文庫)出版。

青木書店の依頼により、新日本文学広島支部に「原爆の詩編纂委員会」を結成し、9月1日には『原子雲の下より』を出版。

映画『ひろしま』の現地協力委員になる。また、「原爆被害者の会」結成に奔走、基金募集のため活動する。

11月、広島で開かれた「世界連邦アジア会議」に土居(栗原)貞子とともにメッセージを持ちこみ、大会宣言で採択させる。

12月『日本ヒューマニズム詩集』第1集の読者投票で詩『墓標』が第1位となる。

1953年

2月、創作活動・社会活動に耐えうる健康な身体を確実にするための手術を決意。国立広島療養所に入院。肺葉切除手術途中、3月10日未明、手術台にて死亡。享年36歳。

1959年

生前、世界の平和と日本の独立、諸国民の友好に貢献したとして、世界平和協議会・日本平和委員会から表彰される。

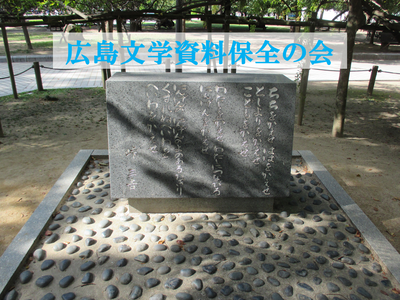

1963年

峠三吉没後10年。峠三吉詩碑建設委員会(深川宗俊委員長)により、『原爆詩集』序詩の詩碑が広島平和記念公園内に建立される。設計は四國五郎が担当。除幕式には、広島市長・浜井信三(当時)も出席した。