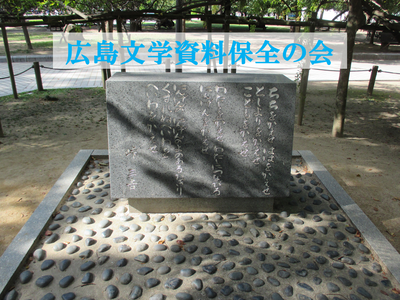

峠三吉『原爆詩集』

倉庫の記録

その日

いちめん蓮の葉が馬蹄型に焼けた蓮畑の中の、そこは陸軍被服廠倉庫の二階。高い格子窓だけのうす暗いコンクリートの床。そのうえに軍用毛布を一枚敷いて、逃げて来た者たちが向きむきに横わっている。みんなかろうじてズロースやもんぺの切れはしを腰にまとった裸体。

足のふみ場もなくころがっているのはおおかた疎開家屋の跡片付に出ていた女学校の下級生だが、顔から全身へかけての火傷や、赤チン、凝血、油薬、繃帯などのために汚穢な変貌をしてもの乞の老婆の群のよう。

壁ぎわや太い柱の陰に桶や馬穴が汚物をいっぱい溜め、そこらに糞便をながし、骨を刺す異臭のなか

「助けて おとうちゃん たすけて」

「みず 水だわ! ああうれしいうれしいわ」

「五十銭!これが五十銭よ!」

「のけて 足のとこの 死んだの のけて」

声はたかくほそくとめどもなく、すでに頭を犯されたものもあって半ばはもう動かぬ屍体だがとりのける人手もない。ときおり娘をさがす親が厳重な防空服装で入つて来て、似た顔だちやもんぺの縞目をおろおろとのぞいて廻る。それを知ると少女たちの声はひとしきり必死に水と助けを求める。

「おじさんミズ!ミズをくんできて!」

髪のない、片目がひきつり全身むくみかけてきたむすめが柱のかげから半身を起し、へしゃげた水筒をさしあげふってみせ、いつまでもあきらめずにくり返していたが、やけどに水はいけないときかされているおとなは決してそれにとりあわなかつたので、多くの少女は叫びつかれうらめしげに声をおとし、その子もやがて柱のかげに崩折れる。

灯のない倉庫は遠く燃えつづけるまちの響きを地につたわせ、衰えては高まる狂声をこめて夜の闇にのまれてゆく。

二日め

あさ、静かな、嘘のようなしずかな日。床の群は半ばに減ってきのうの叫び声はない。のこった者たちの体はいちように青銅いろに膨れ、腕が太股なのか太ももが腹なのか、焼けちぢれたひとにぎりの毛髪と、腋毛と、幼い恥毛との隈が、入り乱れた四肢とからだの歪んだ線のくぼみに動かぬ陰影をよどませ、鈍くしろい眼だけがそのよどみに細くとろけ残る。

ところどころに娘をみつけた父母が跼んでなにかを飲ませてい、枕もとの金ダライに梅干をうかべたうすい粥が、蠅のたまり場となっている。

飛行機に似た爆音がするとギヨッと身をよじるみなの気配のなかに動かぬ影となってゆくものがまたもふえ、その影のそばでみつけるK夫人の眼。

三日め

K夫人の容態、呼吸三〇、脈搏一〇〇、火傷部位、顔面半ば、背面全面、腰少し、両踵、発熱あり、食欲皆無、みんなの狂声を黙って視ていた午前中のしろい眼に熱気が浮いて、糞尿桶にまたがりすがる手の慄え。

水のまして、お茶のまして、生瓜もみがたべたい、と夕方錯乱してゆくことば。

硫黄島に死んだ夫の記憶は腕から、近所に預けて勤労奉仕に出てきた幼児の姿は眼の中からくずれ落ちて、爛れた肉体からはずれてゆく本能の悶え。

四日め

しろく烈しい水様下痢、まつげの焦げた眼がつりあがり、もう微笑の影も走ることなく、火傷部のすべての化膿。火傷には油を、下痢にはげんのしょうこをだけ。

そしてやがて下痢に血がまじりはじめ、紫の、紅の、細かい斑点がのこった皮膚に現れはじめ、つのる嘔吐の呻きのあいまに、この夕べひそひそとアッツ島奪還の噂がつたえられる。

五日め

手をやるだけで抜け落る髪。化膿部に蛆がかたまり、掘るとぼろぼろ落ち、床に散ってまた膿に這いよる。

足のふみ場もなかった倉庫は、のこる者だけでがらんとし、あちらの隅、こちらの陰にむくみきった絶望の人と、二、三人のみとりてが暗い顔で蠢き、傷にたかる蠅を追う。高窓からの陽が、しみのついた床を移動すると、早くから夕闇がしのび、ローソクの灯をたよりに次の収容所へ肉親をたずねて去る人たちを、床にころがった面のような表情が見おくっている。

六日め

向こうの柱のかげで全身の繃帯から眼だけ出している若い工員が、ほそぼそと「君が代」をうたう。

「敵のB29が何だ、われに零戦、はやてがある―――敵はつけあがっている、もうすこし、みんなもうすこしの辛棒だ―――」と絶えだえの熱い息。

しっかりしなさい、眠んなさい、小母さんと呼んでくれたらすぐ来てあげるから、と隣りの頭を布で巻いた片眼の女がいざりよって声をかける。

「小母さん?おばさんじゃない、お母さん、おかあさんだ!」

腕は動かず、脂汗のにじむ赧黒い頬骨をじりじりかたむけ、ぎらつく双眼から涙が二筋、繃帯のしたにながれこむ。

七日め

空虚な倉庫のうす闇、あちらの隅に終日すすり泣く人影と、この柱のかげに石のように黙って、時々胸を弓なりに喘がせる最後の負傷者と。

八日め

がらんどうになった倉庫。歪んだ鉄格子の空に、きょうも外の空地に積みあげた死屍からの煙があがる。

柱の陰から、ふと水筒をふる手があって、無数の眼玉がおびえて重なる暗い壁。

K夫人も死んだ。

――収容者なし、死亡者誰々――

門前に貼り出された紙片に墨汁が乾き

むしりとられた蓮の花片が、敷石のうえに白く散っている。