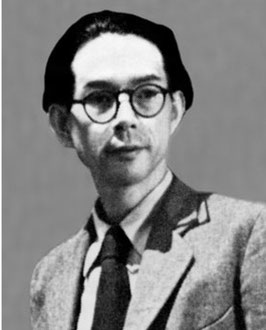

原 民喜

(1905~1951)

詩人・小説家。1905年広島市幟町に生まれる。陸海軍・官庁用達の縫製業を営む父を11歳で亡くし、この頃から無口で内向的な性格となる。慶大英文科に進み、「三田文学」などに詩や小説を発表し、妻が病死した悲しみも創作の原動力とした。郷里広島に疎開中に被爆。小説『夏の花』は、原爆に遭遇した原民喜が「このことを書きのこさねばらない」という決意と意志で書いた、被爆の詳細な記録文学である。『廃墟から』『壊滅の序曲』とともに3部作を成す。詩『原爆小景』『心願の国』創作後、1951年3月13日鉄道自殺。

原民喜 主な作品

原民喜 関連文学碑

原民喜 年譜

※太字は主な発表作品。

1905年

11月15日、広島市幟町で、父・原信吉、母・ムメの五男として生まれる。家業は陸海軍・官庁御用達の縫製業を営む。

1912年

広島県師範学校附属小学校(現在の広島大学附属東雲小学校)に入学。

1917年

父・信吉死去。享年51歳。

兄・守夫と同人誌『ポギー』を作る。

1918年

広島高等師範学校附属中学校(現在の広島大学附属中学校)の受験に失敗し、 広島県師範学校付属小学校の高等科に進む。

慕っていた姉・ツル死去。享年21歳。

1919年

広島高等師範学校附属中学校に入学。国語・作文を得意とする。

1923年

広島高等師範学校附属中学校4年を修了。大学予科の受験資格が与えられたため、5年に進級後はほとんど登校しなかった。

熊平武二、末田信夫(長光太)、銭村五郎らとともに、同人誌『少年詩人』に参加。詩を書き始める。

ゴーゴリ、チェーホフ、ドストエフスキーなどのロシア文学を愛読。また、ヴェルレーヌ、宇野浩二、室生犀星などの文学に親しむ。

1924年

慶應義塾大学文学部予科に入学。

この頃から、俳句を作り始める。

1925年

「糸川旅夫」のペンネームで芸備日日新聞にダダイズム風の詩を発表する。

この頃から短編小説を書き始める。

1926年

熊平清一、熊平武二、山本健吉らとともに、同人誌『春鶯囀』を創刊。

また、熊平武二、銭村五郎、長光太らと同人誌『四五人会雑誌』を創刊する。

兄・守夫と同人誌『沈丁花』『霹靂』を作る。

1929年

慶應義塾大学文学部英文科に入学。

在学中は日本赤色救援会など左翼運動に一時参加。酒やダンスにも傾倒した。

1932年

慶應義塾大学卒業。卒業論文として、イギリスのロマン派詩人であるウィリアム・ワーズワスを取り上げる。

身請けした女性と同居するも逃げられ、カルモチンで自殺を図る。

1933年

永井貞恵(文芸評論家の佐々木基一の姉)と見合い結婚。淀橋区(現在の新宿区)柏木町に転居。同人誌『ヘリコーン』に参加。

1934年

深夜に及ぶ執筆活動による不規則な生活を不審に思われ、妻と共に検挙される。2日後に解放された。

初夏、千葉市登戸町(現在の千葉市中央区登戸)に転居。

1935年

短篇集『焔』(白水社)を自費出版。

句誌『草茎』へ俳句を発表。俳号は「杞憂」。

また、短編小説を書き、数年間さまざまな文芸雑誌に投稿する。これらの作品は、没後に原民喜作品集第一巻『死と夢』(角川書店)、短編小説集『幼年画』(瀬戸内人)に収められる。

1936年

母・ムメ死去。享年62歳。

この年より「三田文学」を中心に雑誌への作品発表が続く。

『狼狽』、『貂』、『行列』

1937年

『幻燈』、『風仙花』

1938年

『不思議』、『玻璃』、『迷路』、『暗室』、『招魂祭』、『自由画』、『魔女』、『夢の器』

1939年

妻・貞恵、結核を発病。

『曠野』、『華燭』、『沈丁花』

1940年

『小地獄』、『青写真』、『眩暈』、『冬草』

1941年

『雲雀病院』、『夢時計』

1942年

船橋市立船橋中学校の嘱託英語教師となる。

『面影』、『淡章』、『独白』

1943年

『望郷』

1944年

船橋市立船橋中学校退職。

夏ごろより、朝日映画社脚本家嘱託となる。

9月28日、妻・貞恵死去。享年33歳。

リルケの『マルテの手記』を読み、強い感銘を受ける。

『弟へ』、『手紙』

1945年

広島市幟町に住む長兄・信嗣宅へ疎開。家業を手伝う。

8月6日、長兄宅で被爆。

8日より、次兄・守夫の家族とともに広島市郊外の八幡村(現在の広島市佐伯区)に移る。

原爆被災時に惨状を書き綴った手帳をもとに、小説『夏の花』(原題『原子爆弾』)を執筆。佐々木基一宛に原稿を送る。

1946年

上京。大森区馬込東(現在の大田区南馬込)の長光太宅に寄寓する。

慶応義塾商業学校・工業学校夜間部の嘱託英語教師となる。

「三田文学」の編集に携わる。

『忘れがたみ』、『雑音帳』、『小さな庭』、『冬日記』、『ある時刻』、『猿』

1947年

長光太宅を出て中野の甥の下宿など居所を移す。

『夏の花』を「三田文学」6月号に発表。

慶應義塾商業学校・工業学校夜間部の嘱託を退職。創作に専念する。

『吾亦紅』、『秋日記』、『廃墟から』、『雲の裂け目』、『氷花』

1948年

神田神保町の能楽書林(丸岡明の自宅であり、当時の三田文学発行所)の一室へ下宿する。

『近代文学』の同人となる。

『夏の花』で第1回水上瀧太郎賞を受賞。

『愛について』、『戦争について』、『火の踵』、『災厄の日』

1949年

能楽書林より、小説集『夏の花』を出版する。

「三田文学」の編集を辞める。

『壊滅の序曲』、『魔のひととき』、『死と愛と孤独』、『火の唇』、『鎮魂歌』

1950年

武蔵野市吉祥寺(現在の吉祥寺南町)に転居する。

4月、「日本ペンクラブ広島の会」主催の平和講演会で講演するため帰広。

『美しき死の岸に』、『讃歌』、『原爆小景』、『火の子供』

1951年

3月13日、中央線の吉祥寺・西荻窪間にて鉄道自殺。享年45歳。

3月16日、佐々木基一宅で「近代文学」「三田文学」合同の告別式が行われる。

『ガリバー旅行記』(主婦の友社)、『原民喜詩集』(細川書店)が刊行される。

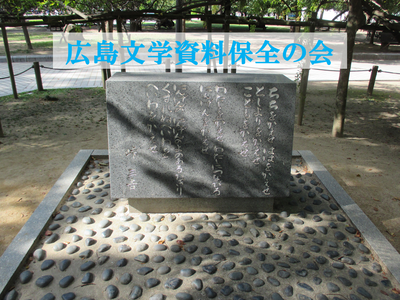

広島城跡に詩碑建立(1967年に原爆ドーム東側に再建)。

『うぐいす』(童話)、『碑銘』、『悲歌』、『ガリヴァ旅行記』、『心願の国』、『永遠のみどり』、『誕生日』(童話)、『もぐらとコスモス』(童話)、『屋根の上』